Dagmara Kraus, si je parlais (toutes langues), Mathieu Jung, 28/09/2024

Dagmara Kraus, toutes langues (notes sur la traduction)

Voici un livre auquel je rêvais depuis longtemps, confusément, sans même oser espérer qu’une pareille chose pût exister. si je parlais (toutes langues), plaquette de Dagmara Kraus parue aux éditions Grèges, témoigne vivement de ce que la traduction est en mesure d’apporter à l’écriture poétique.

Ces quelque quatre-vingt dix pages sont une anthologie prise en tous points de l’œuvre de Kraus. Je dois à Isabelle Baladine Howald de m’avoir fait découvrir cet ouvrage. On lira la note qu’elle en a procuré. Je vais tâcher à mon tour de rendre compte de si je parlais (toutes langues).

Un poème, aussi dense ou difficile soit-il, relève de l’il y a. Il y a tel poème, et c’est tout. Sa phénoménalité nous est opaque, se refuse à nous. Pourquoi commenter, pourquoi traduire l’ineffable du poème? N’est-ce pas se résoudre à œuvrer entre pertes et fracas? en ne proposant qu’un pâle succédané du poème? C’est ce qu’on dit, paresseusement, face au poème. On dit aussi que le traducteur trahit. Une certaine afféterie pousse à affirmer cela en italien.

Or, que la traduction soit un moment du poème, je n’en suis que persuadé. Elle lui est même, bien souvent, nécessaire, vitale. Ce moment du poème est décisif, au sens peut-être où Kierkegaard a pu direque l’instant de la décision relève de la folie. Folie en effet que de vouloir traduire le poème, qui est déjà une figure de l’impossible, de l’indécidable. Cette folie nécessaire (« folie utile », comme il est écrit dans Igitur, folie par où se crée le monde) est là pour révéler le poème, son il y a, plus encore que pour le transmettre.

Dagmara Kraus a en tout cas trouvé un idéal traducteur en la personne de Jean-René Lassalle, poète également, et poète intéressant, poète dans la langue, qui sait rêver les langues. Et Kraus elle-même pourrait traduire Lassalle en retour. Comme elle a déjà traduit Frédéric Forte. Car la connivence entre ces deux-là me semble évidente, au point qu’il y aurait, à l’occasion de si je parlais (toutes langues), presque co-création du poème.

« Dichten » veut dire ajointer, ramener ensemble, mais le poème travaille ici dans l’écart, dans une sorte de creusement (Mallarmé, lui encore, parlait de « creuser » le vers), et je dirais de la Dichtung de Kraus qu’elle vise à dépoématiser le poème, ou plutôt à le poétiser ailleurs et autrement. Le geste de traduire ouvre alors un véritable espace poétique.

Lassalle joint une postface éclairante à ses traductions, qui tient en deux pages à peine. C’est surprenant, au vu de la poésie de Kraus, de son il y a. Celui-ci est complexe et fort riche, expérimental — au bon sens du terme. Le poème de Kraus traduit, c’est le cas de le dire, une expérience dans les mots, en les mots (un peu comme David Bellos signe une vie in words de Perec).

Le travail de Kraus sur la langue exploite différents procédés, dont certains fort complexes. On ira y voir. Pour autant, il ne s’agit pas de sophistication. Deux pages suffisent à les élucider. Le poème de Kraus n’obéit pas à la cuistre linguisterie d’avant-garde, encore que l’approche relève d’une certaine « poésie linguistique », typiquement polonaise, nous explique-t-on.

On aurait tendance à penser qu’« il faut s’accrocher » avec ce type de poésie. Je dirais plutôt, tout au contraire, qu’il faut lâcher prise et s’y laisser aller. Cette écriture au service de paysages sonores exige qu’on lui fasse confiance.

J’ai, pour ma part, davantage écouté Kraus que je ne l’ai lue. Jouissance par l’oreille. Les jeux sur la langue, les enjeux langagiers plus profonds, sont fondus dans le melos de la voix. Il faut entendre Kraus dire ses poèmes, pour en saisir l’incontestable lyrisme. Un poème comme kummerang (en français selon Lassalle : « doolerang » = le boomerang et la douleur) me semble idéalement illustrer ce point.

Le boomerang, en allemand, c’est aussi le « Wurfholz », le bois que l’on jette. Kraus jette ici la langue, les langues, toutes les langues, et elles lui reviennent différentes. Toutes les langues, c’est autre langue, et Kraus douleurangue le vers (le vers, versus, ce qui revient, comme un boomerang). Surtout, dans kummerang, un des plus beaux poèmes de Kraus, le chagrin se mêle à une jubilation tout enfantine.

(spinnerlied, auf eine melodie aus mary poppins)

kummkummerang, kummkummerang, bumsklenguruh,

der kummerang hüpft nicht, hat kein blut, keinen schuh;

kummkummerang, kummkummerang, bumsklenguruh,

der kummerang kennt nur den schnellwendeflug;

kummkummerang, kummkummerang, bumsklenguruh,

den kummerang nennt kein spezialwörterbuch;

kummkummerang, kummkummerang, bumsklenguruh,

der kummerang hockt am pistolenabzug.

Ces poèmes ont également un caractère narratif — « dagmärchen », selon le superbe néologisme que risque Kraus à partir de son prénom (i.e. les contes, « Märchen », de Dagmara). Mais il y a aussi ce wehbuch (Kraus n’aime pas les majuscules), livre du gémir, dans la traduction de Lassalle, dont le sous-titre est « undichte prosage », aux très intéressantes implications.

Le wehbuch, livre de la douleur, n’est pas sans évoquer le très beau titre d’une des traductions allemandes du livre de Joyce, Finnegans Wehg. Ce d’autant que, de manière anagrammatique, Kraus fait surgir un drôle de personnage à partir des Lunch Poems de Frank O’Hara : Aby Ohrkranf, ou, en français, Cramp O’riculair. Je ne peux m’empêcher de penser à Earwicker, à Persse O’Reilly chez Joyce. Kraus évolue, tout comme Joyce, dans une idéale zone holorime où il n’est plus ni langue-source ni langue-cible, où les langues finissent par rimer entre elles, selon leurs différences mêmes.

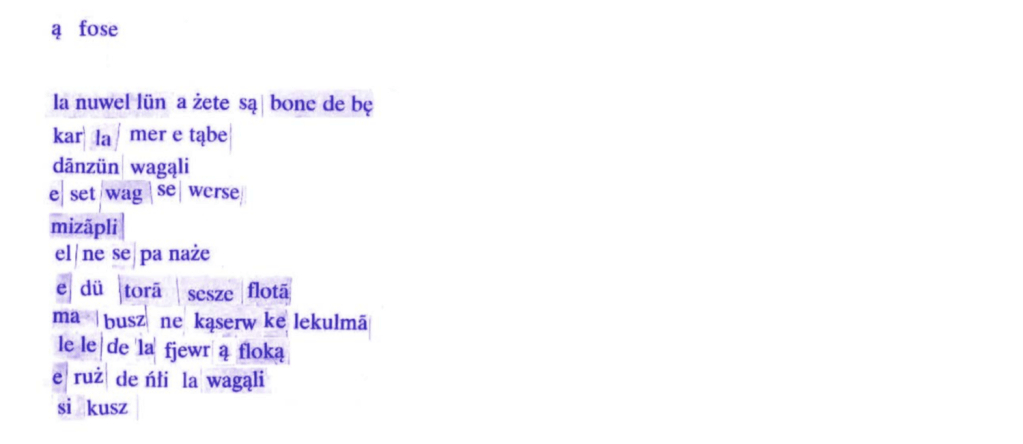

Soit le texte suivant :

Il s’agit de fragments découpés dans un ancien manuel polonais de langue française. Les mots s’offrent ici selon leur matérialité. La coupure est encore très visible. C’est du cut-up, du coupé-collé. Mais, lorsque Kraus lit le poème, la prosodie gomme la coupure, et l’on aboutit à une sorte de français imaginaire. Ce texte est « ą fose », comprendre : « en faussais », en faux français, en français faussé.

Les mots trouvés, comme autant de ready-mades recomposés pour l’occasion, proposent une curiosité visuelle, ou encore lisuelle (D. Gullentops). Or, l’approche est ici plus globalement audiolisuelle. Elle permet d’emporter la langue, mais quelle langue? ailleurs, dans un territoire d’affects que dessine la voix singulière de « dagmärchen » Kraus.

D’autres fois, même en traduction, ce sont des fulgurances qui nous arrêtent par leur beauté : « l’éternité est veuve de la mort » (l’oiseaumot). C’est que la poésie de Kraus se refuse à sombrer dans le formalisme. Son objet est ailleurs, n’est pas dans le seul mot.

Alors, oui, la langue de Kraus est quelquefois tératologique, et je veux croire que le passage vers le français, langue moins naturellement plastique que l’allemand, aggrave cette grandiose monstruosité :

tarôdante clivies sous pharmacopée de mai qui en graverées

terranovales souffrètent somptueusement ; gelées bourbées.

Mais ne réduisons pas Kraus à l’« amalgamostannobismuth », et ne boudons pas notre plaisir à la lire, à la découvrir. Je dois dire que j’en suis ganz baff.

Thomas McGrath, Lettre à un ami imaginaire par Claro, Le Clavier Cannibale, 2/02/2024

Atlas du désastre imminent

Ces derniers temps, on peut dire que nous aurons été gâtés. Les mois qui précèdent ont été riches en événements littéraires. De belles surprises, en vérité. Vous voyez de quoi je veux parler? De qui? Oh, vous avez sûrement une idée. Mais afin de ne pas vous mener en bateau plus longtemps, je me permettrai de préciser que je ne fais pas allusion à des remous – plutôt à des émois. Songez-y seulement: il y a deux ans, on a enfin vu paraître, traduits par Sabine Huyn, des poèmes d’Anne Sexton (Tu vis ou tu meurs, éd. des Femmes); puis, plus récemment, a débarqué l’énorme Horcynus Orca, de Stefano d’Arrigo (éd. Le Nouvel Attila), traduit par Antonio Werli et Monique Baccelli. Sexton est morte en 1974; d’Arrigo en 1992. Il faut parfois des décennies pour qu’une œuvre fende les frontières. Or voilà qu’une très longue « lettre » nous parvient enfin. Je veux parler de Lettre à un ami imaginaire, du poète Thomas McGrath. Ce dernier a travaillé trente ans à ce long poème, qui n’a paru dans son entier qu’après sa mort, en 1997, sept ans après sa mort. Enfin traduit en français, par Vincent Dussol, il a paru à la mi-décembre 2023 aux éditions Grèges, qui nous avaient déjà donné en 2007 le magnifique Poème californien d’Eleni Sikelianos.

Thomas McGrath est à la fois mal connu et mal apprécié, sans doute en raison de ses affinités communistes qui lui valurent les foudres du Comité Parlementaire des Activités Anti-américaines au début des années 1950. Pourtant, il semble continuer le mouvement du « long poème » initié par Walt Whitman, réinventé par William Carlos Williams, exacerbé par Allen Ginsberg, explosé par Anne Waldmann, réenchanté par Eleni Sikelianos. Sur près de quatre cents pages, McGrath se fait le chantre kaléidoscopique de sa trajectoire américaine, au fil d’une rhapsodie à la fois généalogique, politique, écologique, où l’Histoire, le paysage, l’anecdote, les convictions, les détresses, la solitude, la force d’agir mènent une danse tour à tour fiévreuse et têtue. Le vers selon McGrath n’est métré que par un souffle soumis à des élans et des saccades, il oscille sans cesse entre un désir de narration et la nécessité de commenter, entre mémoire et constat, épiphanies et révolutions. Ici, le souvenir est une potion magique, garante d’une enfance perdue que le poème réactive par éclats; ici, la foi en la résistance est comme un autre paysage secret. Si la vie est lutte incessante dès lors qu’on ne plie pas devant le Veau d’or, alors il revient au poète de faire du disparate d’une existence le matériau ébloui d’une fresque. Musique!

« Notre destin. / En ce temps-là nous construisîmes notre foyer / Sur le vent / nous ne marchâmes

que sur l’abîme / dormions, toujours / Dans un immense lit oscillant parmi les étoiles polaires. / En ce temps-là nous inventâmes l’atlas du désastre imminent; / Découvrîmes les langues enterrées cachées sous la douzième côte – / Les blagues lumineuses du Cardinal de Lower Mombasa ; / projetâmes / (Rien que sur des plans astraux, il est vrai) les structures psychiques / Des pianos à queue mécaniques qui broyaient Mozart à leur moulinette. / Que nous importait que les calendriers mexicains soient remplis de tentatrices / D’un autre siècle? / Que les abris antiatomiques soient pleins de lépreux, et que les banques / Soient lépreuses à force d’explosion monétaires? / Le lit avait fait demi-tour avec le monde / Mais nous étions toujours couchés plein nord tels des aiguilles de sang et d’os. »

En ces jours où il est beaucoup, apparemment, question de poésie, délaissons les rives troubles des bardes à papa celtiques et plongeons dans le fleuve riche et prometteur où McGrath nous plonge tout entier, fort d’une générosité politique et d’un lyrisme terrestre hors du commun.

Soyons cet « ami imaginaire » qui n’attendait qu’un geste – une geste – une lettre – pour communier avec le grand chant.

Eugen Kluev, Si longtemps tu voles au ciel par Marc Blanchet, Poesibao, 17/03/2023

Si longtemps tu voles au ciel par Marc Blanchet

Un poète s’impose lorsqu’il est dans son siècle, qu’il en emprunte les multiples allées, qu’il appréhende et saisit, saisit et parfois délaisse. Il avance parmi nous, nomme ce qui l’entoure – objets, nuages et temps qui passe, amours, humains aux mille visages et des déceptions çà et là –, et délivre une parole nouvelle. À peine ouvre-t-on un livre de poésie que nous essayons de régler notre esprit dessus. Nous le faisons pétris de nombreuses références, souvent des conditionnements. N’oubliez pas le cœur, semble dire ce poète russe, né en 1954 et résidant au Danemark. Toute l’affaire est là. Quelques pages feuilletées en librairie m’ont suffi. Je crois qu’il n’est pas sot de parler de frère humain. Avec le recueil Si longtemps tu voles au ciel, quelques vers créent tout de suite l’aspiration que nous souhaitons éprouver à la lecture d’un poème. Oui, être aspiré par la traversée, souvent désabusée, mais si fortement attentive, d’un homme de sa propre vie, ce qui n’est jamais loin du passage des saisons. « Le cahier abandonné dans le jardin —/ les poèmes trempés jusqu’à la trame, / on ne peut plus les déchiffrer. / Délavés sont le

ciel et l’étoile, / délavés sont la grappe des baies bleues / et tout ce qu’il y avait avant. »

Eugen Kluev écrit son livre d’heures. Il le fait avec une fluidité de ton jamais dupe. Nous sommes dans le monde et à distance de celui-ci. Ce qui advient est passé, ou va le devenir… Sa grande force est de ne pas transformer le poème en une simple observation de l’instant. Ses poésies sont autant de pensées en train de naître ; elles relèvent d’un accroissement des perceptions, hors de toute complaisance. S’il écrit dans une métrique classique, ses deux traductrices, Dayana Matevosova et Isadora Waltz, ont choisi le vers libre. Elles ont raison. Le naturel atteint par l’écriture d’origine s’émet ici dans une musicalité jamais forcée. Une perception musicale du monde est sans cesse présente.

Autour de nous surgissent fugues et toccata, Bach rôde comme un Dieu perdu, la langue chantonne plus qu’elle n’énonce. Eugen Kluev est tout cela, et d’autres choses encore. Il fait résonner l’instant dans l’éternel, sachant la vacuité de ce geste s’il devenait une intention à l’aube du poème. Néanmoins il a ceci d’émouvant, et profondément moderne, c’est d’accepter sans béatitude l’obscurité du monde, les effondrements de la nature, l’incertitude de ses propres émotions. Peut-être est-ce pour cela qu’il y a dans la poésie d’Eugen Kluev un rien de ballades, de berceuses, de mélodies. À cause d’une nostalgie qui effleure chaque poème, à cause du sentiment qu’autrui nous échappe (et que l’Amour est la pire de ces échappées). Sa poésie rassemble pertes et souvenirs, pertes imminentes et souvenirs proches, comme une déesse le fit avec des membres épars de son frère. La Modernité ? Elle peut être convoquée quand un homme aux poèmes traduits dans d’autres langues, mais ici, en France, surgi de nulle part, défait nos croyances dans l’écriture d’une poésie d’aujourd’hui trop souvent pétrie de références, de figures et de « recherches » (souvent les formes d’intimidation de l’art contemporain), pour qu’elle soit le parfait témoin des bars qui n’ont pas encore fermé, des plages ouvrant sur l’horizon, d’une vie vécue comme une fête qui débouche sur le lever du jour. Alors quelque chose d’une reconnaissance apparaît, le désir de donner en partage ces poèmes écrits et vécus « au présent simple ». Eugen Kluev est parmi nous. Il voit un Paris encore arpenté par Apollinaire, se souvient de Moscou ; il parle de thé et d’oiseaux, de poèmes au « futur compliqué », de notre planète vieillissante et d’un « septembre sentimental ». Merci, Eugen Kluev.

Fanny Howe, Les vies d’un esprit par Jean-Paul Gavard-Perret, Lelitteraire.com, 15/03/2017

Les vies d’un esprit par Fanny Howe

Une sapience de soubresauts

Les Vies d’un esprit rassemble tout ce qui fait la spécificité de l’écriture de Fanny Howe. Née en 1940 dans l’état de New York, elle est l’auteur d’une vingtaine de romans, autant de recueils de poésie, et de deux volumes d’essais ; seuls un roman (Nord Profond, Mercure de France, 1997) et un volume de poèmes (O’Clock, suivi de Jeux Lyriques, Grèges, 2009) ont pour l’instant été traduits en français. “Les Vies d’un esprit” se compose des fondamentaux au hiératisme lapidaire de l’auteure. L’oeuvre charrie un corpus dont l’unité se trouve dans une forme de protestation radicale de la matière, corporelle, psychique, mais aussi poétique.

Le moi y demeure insoumis aux ordres qui le hantent. : récit de fiction, méditation poétique sur la place du sujet dans le monde, questionnement théologique quant à l’existence et à la nature d’une transcendance, tout devient sujet pour une errance où un sujet féminin jamais nommé avance en divers lieux depuis sa naissance dans un nid de bruyère sur une plage battue par le vent, jusqu’à ses dernières divagations dans les allées d’un parc familier. Paysage mental et géographie, dehors et dedans se télescopent avec en fond de décor l’esquisse des villes américaines, les océans qui les jouxtent et aussi des réminiscences de la littérature européenne.

Celle qui est devenue incontournable dans le monde poétique américain évoque autant les débâcles de l’esprit que des ivresses apocryphes. Le langage ne “chante” pas, il chaloupe, écope, rame. Sait ce qu’il en est de la vie et de la mort. Chaque page est un sillage, une bave apothéosée au sein de nuits blanches. L’œuvre devient un bateau ivre cherchant quelle issue trouver au-delà des limites de l’impouvoir et du temps qui génère de l’irréparable et la dépossession absolue. Mais par-delà, d’effondrements intérieurs en dessaisissements, de déprise en défection, là où tout moi ne fait que passer. Entre ésotérisme et expérience du corps, le poème devient flacon noir mental, peau profonde : tout y est mis en danger, entre l’ellipse et l’énoncé, le vacillement voluptueux des sens et les engrenages grinçants de la métempsychose.Entre perdition et rédemption s’inscrit poétiquement une force d’expression face à l’impuissance du verbe que tout être porte en lui étant donné sa condition d’humain. Sans échapper à la règle, la poétesse refuse d’être aspirée par le vide troué par le vent et toutes les formes de béance. Son œuvre est une sapience de soubresauts avec des phrases qui se mêlent aux ombres du passé. Apparaître, disparaître tout semble lié. Fanny Howe épelle le monde et interpelle ce qui le dépasse. Au-delà de l’enfer de la négativité, elle fait de la poésie ce « pèse-nerfs» cher à Artaud. Ainsi innervé, le texte écume, répare, capitonne là où l’auteure se fait prêtresse, apôtre sans doute et forcément un peu aphone mais qui, amputée de certitude, réchauffe le serpent gelé de la langue au sein des ombres et avant de disparaître dans l’absolument seul où le néant remue.

Micheal Heller, Dans le signe, par Laetitia Mouze, Cahier Critique de Poésie, 14/09/2017

Dans le signe, par Laetitia Mouze

Michael Heller est un important poète et essayiste américain dont est présentée ici, en traduction française, une sélection de poèmes extraits de différents recueils publiés de 1972 à nos jours. De forme variée et d’une densité exigeante, sa poésie est nourrie des références les plus diverses, non seulement poétiques (Homère, Baudelaire, Whitman – un de ses inspirateurs –, Milosz, Rilke, Celan…), mais également artistiques (cinéastes, peintres, photographes…), et philosophiques (Platon, Montaigne, Pascal, Benjamin…). Il ne s’agit pas seulement d’allusions : la citation ou la quasi- citation forme bien souvent le tissu d’un poème, ou tel fait historique ou politique, telle œuvre, son objet. Cette poésie réflexive et politique est hantée par la Shoah, notamment sous la forme de l’exil des Juifs : post-apocalytpique, elle interroge et explore, à l’aune de la catastrophe, le sens du langage, de la poésie, de la modernité, de l’histoire : « La nuit est désormais tombée sur le monde / et il faut veiller, / penser aux mots urgents ». Par ces thèmes, et aussi parce qu’elle est imbibée de références culturelles, elle se place sous le signe de Benjamin, figure tutélaire explicite de plusieurs poèmes.

Maïtriser, posséder deux, voire trois idiomes, n’est-ce pas, en une certaine mesure, élargir le champ de son esprit, s’arracher à use vision confinée du monde, confronter notre espace natif à la pluralité toujours renaissante des horizons ? – Claude Esteban

Ryszard Krynicki, La pierre, le givre, par Mazrim Ohrti, Poezibao, 26/11/2021

La pierre, le givre, par Mazrim Ohrti

Quelle résonance aurait la poésie hors de nos frontières sans un travail de traduction pour nous l’amener sur un plateau ? Le nom d’Isabelle Macor est désormais indissociable de la poésie polonaise tant ses productions déterminées et méticuleuses en la matière reflètent une pensée et une culture dont un des bénéfices est au moins la connaissance de l’autre par les voies différentes de celles du discours politique.

Ryszard Krynicki est né en 1943 dans un camp de travailleurs polonais en Autriche, alors annexée par l’Allemagne. Cette unité de temps et de lieu suffit à poser les conditions d’une existence peuordinaire (doux euphémisme), comme en psychogenèse. Malgré les différentes sections aux titres évocateurs (nouveaux xénies (et élégies), poèmes de voyages, le givre, etc..) ainsi que les formes variables des poèmes, une constante surgit de cette écriture : l’évasion. Une évasion comme marque de naissance de l’auteur, autant dire : une évasion à vie, qui ne finira jamais qu’en tentative d’abord de soi-même, sur divers plans de l’existence. La poésie en tant que véhicule accroît les conditions acceptables du périple par des lieux et dates précis, des événements aux détails qui en font tout le sel. L’empreinte que laissent les voyages de Ryszard Krynicki comme éternel pérégrin est métaphysique, dans une quête de soi ardue (« Esprit de l’escalier ou bien réponse tardive à certaine question »). Le recueil est émaillé de nombre de références à des auteurs de poésie contemporains et romantiques (Brodsky, Hrabal, Celan, Pound, Kafka, Schiller, Goethe, Blake…), auxquels hommages sont rendus par filiation.

Ryszard Krynicki, de par son âge, se pose en observateur des signes des temps entre événements du passé et emballement de l’avenir comme une charnière dont il ne reste qu’à éprouver la solidité. Derrière ses doutes, la reconnaissance d’avoir vécu au travers des aléas terribles de la Seconde Guerre Mondiale et de la période noire du marxisme-Léninisme est animée d’une mélancolie qui commence dès l’enfance. Chez un enfant qui a conscience de son origine juive comme différence, chez qui cette causalité justifie l’apprentissage de la survie avant la vie par un père qui lui enseigne la douleur et comment s’en sortir. Et de là sa culture de « l’art de la fuite », son étude de « l’art de la mémoire et l’art de l’oubli ». Chez l’enfant qui survit dans l’homme, cette reconnaissance devient alors une légitimation qui s’ouvre (et souffre) forcément en paradoxe.

Les frontières mouvantes de ces régions d’Europe avec l’histoire ne sont pas étrangères au nomadisme intellectuel de l’auteur. Celui-ci donne sa valeur à la vie au travers des moindres petits détails prosaïques du quotidien en tant qu’invariants anthropologiques, comme remettant l’homme à nu. A côté, nombre de réflexions comme des paysages en éternelle recomposition se fondent sur la science (astrophysique), la littérature, la philosophie. Autrement dit, les disciplines formant le creuset pour la quête de la vérité du monde et partant de l’individu : « La Vérité / Qu’est-ce que la vérité ? Où a-t-elle son siège / Où a-t-elle son bureau / Son conseil d’administration ? » Rêve, au-delà, éternité, s’il faut les ranger comme parties intégrantes du réel, questionnent la création : « Combien de mondes encore et d’antimondes, / mondes apparents et mondes reflétés, / mondes nés d’une explosion et mondes engloutis, (…) ».

On notera également dans ses textes les plus courts (aphoristiques parfois), le regard amusé du poète, la dérision portée sur le comportement humain, jusqu’au propre sien, à partir d’une écriture de plus en plus blanche en accord avec un ton quasi neutre, contre la tragédie de l’existence aussi absconse que suceuse de la substantifique moelle. Ecriture blanche pour un humour assez noir de temps à autre : « « Plein gaz pour Jésus » / crie un journal jeté sur un banc. / Ça me rappelle quelque chose – / mais est-ce que ça vaut la peine de se rappeler ? »

La vie fractionne le réel à la manière d’un puzzle aux pièces dissemblables mais sur lequel ancrer ce qui vaut pour une éthique. Le poème offre cette alternative durant ce voyage cahoteux et chaotique : « Doux, innocents, les mots / douces, rondes, les phrases, / des douces virgules, / délicatement arrondies / suinte un venin / suave ». Nul doute que Ryszard Krynicki sache enfin ce qu’il y a à l’intérieur de la pierre.

Tristant Hordé, Février 2017 – Rien qui soit, d’Oswald Egger | Sitaudis.fr

Rien qui soit d’Oswald Egger

On ne peut que constater ce fait : la poésie de langue allemande contemporaine, si l’on excepte comme d’habitude Celan, Bachmann, peut-être Enzensberger, est fort peu connue en France, malgré le travail de quelques traducteurs et des éditeurs qui les accueillent. Jean-René Lassalle est un de ces infatigables passeurs qui, entre autres, a permis de lire Paul Wühr (1927-2016 ; Matière à l’autre bout l’esprit, 2016, Grèges), Franz Josef Czernin (né en 1952 ; Le Labyrinthe d’abord emprunte le fil rouge, 2011, Grèges) et a contribué à faire connaître Friederike Mayröcker grâce à une anthologie dès 2003 (Métaux voisins, L’Atelier de l’Agneau). Il présente aujourd’hui une anthologie d’un poète que l’on dit parfois, à tort, « expérimental » : comme si la poésie devait suivre des normes ; Oswald Egger est dans la tradition d’un Oskar Pastior (1927-2006 ; voir Poèmespoèmes, nous, 2013) qui s’en prenait dans sa poésie à toutes les propositions logiques et aux descriptions des choses, comme le faisaient aussi à leur manière Ernst Jandl (1925-2000) et Reinhard Priessnitz (1945-1985).

À ces brefs rappels, on ajoutera quelques éléments empruntés à la présentation de Jean-René Lassalle, dont une partie est reprise sur le site des éditions Grèges. Oswald Egger, né en 1963, appartient à la minorité germanophone du Tyrol italien ; après avoir vécu à Vienne, il a rejoint un groupe « néo-utopiste » d’artistes à Hombroïch (proche de Dusseldorf). Rien, qui soit, anthologie chronologique, rassemble deux recueils complets, le premier chapitre d’un autre et des extraits de 6 autres ; le traducteur définit l’ensemble de manière elliptique : comme « la construction d’un texte-monde poétique et philosophique visionnaire. » Il est bon de lire d’abord les quelques pages denses de cette postface pour mieux apprécier les poèmes d’Oswald Egger.

Dans les textes retenus, seuls deux recueils et le premier chapitre d’un troisième ont été repris en entier, et des extraits sont donnés des autres ensembles, trop volumineux. Les recueils ont été publiés entre 1999 et 2013 et chacun témoigne de recherches formelles complexes, prose et vers alternent et se mêlent, les poèmes versifiés obéissant souvent à des contraintes fortes. Ainsi, ce que décrit le traducteur, Susjardins compte 12 poèmes (qui correspondent aux 12 mois de l’année) de 12 vers, chacun pouvant être lu comme un poème. Album Nihilum est composé de 3650 quatrains, 10 pour chaque jour de l’année ; etc. La relation au passé littéraire ne s’opère pas seulement par des choix formels mais aussi, peu repérables pour un lecteur non germanophone, par des citations ou des jeux avec les classiques ; mais on reconnaîtra cependant dans une prose de Constance discontinue le début de L’Enfer de Dante : « Au milieu de la vie je me retrouvai comme dans une forêt (sans chemin). » Les recherches d’Oswald Egger sont ailleurs et, ce qui est le plus apparent, dans la néologie, plus aisée en allemand qu’en français puisque deux noms peuvent être joints et la création reste interprétable, même si elle n’est pas acceptée dans les dictionnaires ; l’adaptation en français passe par le mot-valise avec par exemple « hazarmonieux », « souchécorce ». D’autres formations dérangent plus vivement l’ordre de la langue, comme le changement de genre (« la paysage »), l’association de deux mots de langues différentes (« chiarobscur ») ou la création d’une unité qui apparaît vraisemblable (« chapiteaux et copouilles s’entrecollent »). La néologie est très présente dans Rien, qui soit : c’est qu’il y a, affirmée, la nécessité d’inventer et de tout dire, à nouveau, parce que « Les mots dans la glace à dégeler, rassembler les / troupeaux de parole tirés des cavités du cerveau./ »

Tout dire ? Qu’en est-il, par exemple, de ce que l’on voit devant un paysage : « La lumière du soir déferle par couloirs rouge et or dans les graminées, [etc.] » ? ce qui importe n’est pas ce qui est immédiatement vu, mais les « perspectives camouflées », non ce qui serait caché mais ce que les mots permettent de rêver : « après les ombres, pourraient-elles aussi s’évanouir les choses qui les conditionnent ? ». On pourra lire, à la suite d’un vers qui engage une représentation, un vers, qui sans déranger l’ordre syntaxique, oriente vers une autre vision des choses :

Chaque jour maintenant le soleil brille et je n’ai plus froid malgré la gelée. (vers 1)

Les saules candi houspillaient des pousses de rave sous les roseaux, consolé. (vers2)

On parlera d’incompatibilité sémantique si l’on prétend qu’un poème doit « avoir un sens ». Il faut d’abord répondre avec Oswald Egger qu’on ne sait pas vraiment ce qu’est un poème ; ensuite, que ce genre d’énoncé permet de « défragmenter la Terre plate (et la palette de ses nuances en parole) » et qu’il n’empêche pas de porter attention à ce qui se passe : le chantier de la Postdamer Platz, à Berlin, après la chute du mur, est le motif d’un long poème, la nature sous toutes ses formes (végétale, minérale, animale) est sans cesse présente dans ses métamorphoses. Mais ce qui apparaît tout autant, ce sont les transformations continues d’un « je » omniprésent et qui questionne sa relation au monde : « Est-ce que la multiplication des voix d’un je qui parle ne l’emportait pas sur un autre qui ne parle pas et lui reste non-dit ? (et ainsi de suite) » La lecture de Rien, qui soit, demande quelque effort (et c’est heureux !), comme celle de Joyce de qui on l’a rapproché, mais elle fait entrer dans ce monde qui est le nôtre, dans ce labyrinthe qu’est la pensée sur le monde.

EMMANUEL LAUGIER, Janvier 2018 – Le Matricule des Anges n°8 | Au rayon X

La première anthologie traduite de l’américaine Eli Sikelianos

La poésie d’Eli Sikelianos est savante. Elle s’écrit dans l’entremêlement d’une multitude de strates, les unes renvoyant aux lectures formatrices, les autres à ces mémoires antédiluviennes qui constituent et forment nos rapports à l’humanité. Mais les plaques de sensations, ou de réflexions, que cette poésie fait se croiser, s’entrechoquent avec une discrétion formelle et une justesse de tons telles que leurs effets rythmiques gagnent une intensité neuve et tout à fait singulière. Les registres d’inflexion de la voix y sont variés, ils passent autant par le poème en prose que par un vers libre, aussi narratif que syncopé, parfois saisissant comme un bris de verre, quand, à d’autres moments, la douceur lente d’un paysage semble les lover. Le choix de cette première traduction (Le Guide bleu, Du soleil, de l’histoire, de la vision, Le Poème Californie) permet de saisir immédiatement ce que Eli Sikelianos construit dans son poème : une sorte de radiographie du monde qui en passe par une attention scrupuleuse, presque biologiste, aux paysages, aux corps, à la géographie, à la matière et à sa gravitation. Le poids des choses se répercute dans l’âme (en fait le cerveau), se déverse en elle ; la chair des roches, le murmure des feuilles dans la masse d’un buisson traversent la cavité psychique pour dessiner en elle d’autres plans de sensibilité, comme si elle s’encrait d’une autre mémoire que la sienne : « Quelque chose de brûlant a bruissé le long de tous mes poignets ». Plus loin, dans un vers dispersé, ou dans une sorte de prose trouée, « le jour/ se plisse » et les « épaisseurs nocturnes d’une brillance » deviennent « enfance compressée dans les nuits/ et jours qui (se) répètent ».

Le livre, ou la séquence de poèmes, s’échafaude souvent en un travail sur la série où, tour à tour, le poème devient poème-essai, poème-film. Y sont interrogés par exemple la naissance de la joie (« La joie est la visée »), l’amour et tous déplacements de corps, d’un pas de course aux mouvements de « travaux Routiers de nuits » : « Je tiens à assumer la responsabilité de ma naissance./ J’étais mon propre complice & adversaire./ Je dois darder la lumière dès qu’il apparaît qu’être né/ est une proposition infinie, une crise que j’ai// subie dans mes verbes ». Les mots, pour Eli Sikelianos, – et l’on y reconnaîtra les raisons qui lui font élire William Carlos Williams, les Objectivistes (dont la trop méconnue Lorine Niedecker), Flaubert, Proust ou Genet, parmi ses auteurs affectionnés (l’auteur, née en 1965, a vécu et étudié un temps à Paris) -, doivent « prendre part/ à une existence solide ». Il faut qu’ils soient « chauffés à blanc » pour densifier l’existence et lui donner ses lignes de fuite, un devenir indéterminé. Eli Sikelianos peut ainsi écrire : « Un homme/ au bord de l’autoroute ramasse des/ mûres, et nulle// futaie n’a éclos à l’abri du chant » et, proustienne jusqu’au bout des ongles, dédier à l’auteur de La Recherche la page d’ouverture (sublime) de Du soleil, de l’histoire, de la vision : « Dans son étude des baigneuses Passées Proust a découvert/ un petit bourrelet// de graisse surnageant à l’arrière de/ la cheville, juste au-dessus du talon, comme un poisson// mordoré, merveilleux cadeau, (…)// Je pense que Proust a inventé la/ mémoire/ dans une ruche de verre qui était sa tête. Et faisant de la lumière// un blocus, j’ai pris le chemin/ de la victoire – un ascenseur// dans le cou de Proust ».

À partir de ce petit renflement de matière, un regard se forme et s’émancipe de ses clichés pour qu’écrire fasse qu’un « paysage abandonne une fenêtre pour entrevoir/ le ciel ou son// second coude ». Du cou de Proust au coude de la route, se loge la bande d’un ciel rouge « compacte & coupante comme une tranche de gelée de bœuf », soit l’espace où l’écriture doit aller pour inventer sa psyché, son intérieur vacant et libre. La leçon que donne ici Eli Sikelianos en ressort exceptionnelle de maturité poétique. On pourrait la comparer à celle de ses sœurs américaines, Cole Swensen ou Susan Howe.

MAZRIM OHRTI, KRZYSZTOF SIWCZYK, FEVRIER 1, 2017 – Ailleurs est maintenant | Poezibao

Ailleurs est maintenant, par Mazrim Ohrti

Recueil de poèmes en prose d’un poète polonais de quarante ans qui a publié plusieurs fois dans son pays d’origine. Le titre est clair : le lieu imprime le mouvement hors de toute linéarité temporelle. Le topos innommé se détermine à l’instant T (kairos). Au poète de porter le poème (à la fois lieu et instrument de rhétorique) à son acmé. « La poésie de Siwczyk n’est pas séduisante », rappelle Isabelle Macor, sa traductrice, en postface. Sa mise en garde comme une valeur inhérente à cette écriture, à l’opposé d’une poésie d’ornement, a de quoi justement séduire. Siwczyk constate, estime la situation de l’individu (donc la propre sienne) à travers ses actes, sa pensée et son expérience, autrement dit sa culture et sa condition en regard du monde en sa fabrique, par « surcroît de vision ». Les affects du poète sont latents (ou émoussés) pour qu’y prenne pied une impulsion lyrique malgré un ton mélancolique ici ou là. Certains effets, même, ne sont pas sans rappeler la tradition objectiviste (littéraire) au sens de l’effacement du poète derrière le réel concret : « Parfois il n’y a rien à habiller ni laver. / On est dans la course. » Et encore : « Il a fermé / la porte, a sorti la poubelle et l’a raccompagnée au train. » La poésie de Siwczyk, décomplexée à la façon d’une certaine poésie américaine, convoque tous les niveaux de sa conscience par l’intermédiaire d’un langage qui puise aussi bien à la logique philosophique (« Le phénomène devance l’instant d’hésitation ») qu’au discours oral terre-à-terre (« le réel sur garantie / foire un peu… ») sans que cela soit contradictoire mais pour ajuster sa quête d’une proximité avec le lecteur. Description, narration et réflexion se recoupent parfois derrière une voix d’éthologue presque froide (« Mus par manques de motifs, / lui et elle, éléments se mouvant / d’avant en arrière et de côté. »). Et ce, même si le sujet parlant (en éveil permanent) se réfère au tout auquel il appartient, dans un jeu de glissement implication / abstraction : « La vue de l’air dans lequel rien ne manque plus, / voilà ce que j’ai trouvé au tournant de mon propre acte d’état civil (…) ». L’amor fati empêche tout penchant au pessimisme et à la révolte déçue : « L’essor et le déclin ont caractérisé tous les processus que j’ai vus. Je n’ai rien / d’autre ici à dire ». L’anecdote relatée, faussement naïve, substrat ou illustration du poème, contribue à cette poétique, comme construite en métaphore du monde connu tout compte fait, paradigmatique en sa cruauté, ses paradoxes et son aliénation, passés, présents et futurs, qu’annoncent déjà les travers de notre époque, pour éclairer la nature dystopique, au bout du compte, de celui-ci. « Les observations que tu fais ont une chance de composer / un modèle mythique. Un jour tout deviendra légalement monstrueux et ce sera / le commencement d’une comédie totalement autre. » Cet exemple précis d’une vision post-apocalyptique du monde suscitant des sentiments qui s’affrontent chez l’auteur, s’inscrit globalement dans une analyse anthropologique permanente au fil du recueil. Des textes très courts s’étayent mutuellement avec d’autres plutôt longs incarnant une réflexion circonstanciée. C’est comme ça que résonne une sonate par essence progressive, agogique. Qu’il faille un mythe (fondateur) pour répondre aux doutes et questionnements de Siwczyk dont la poésie est prétexte, le poème en fait figure, fragile, en mouvement perpétuel sur la scène du monde, cherchant déjà sa constitution dans un ailleurs possible perpétuellement présent, un espace tutélaire pour faire de la langue, envers et contre tout, son ultime bastion.

Souffle court et grommellement. Pour soi-même.

Tu arrives à un stade où tu dors debout et regardes

avec une avidité rare, comme si

dans un instant la représentation

allait prendre fin et que le décor soit sur le point

d’être démonté comme notre langue.

CHRISTIAN DESAGULIER, NOVEMBRE 6, 2018 – Les belles contradictions de Nathaniel Tarn | Sitaudis.fr

Les belles contradictions de Nathaniel Tarn

Un poème dont le titre serait un oxymore si Baudelaire n’avait pas ajouté le droit de se contredire à la liste des droits de l’être humain dans la préface de sa traduction des Histoires Extraordinaires du génial poète américain Edgar Poe. De toujours t’a intrigué que p, o, e soient également les trois premières lettres de poet ? Il n’y a donc désormais plus aucune culpabilité attachée à dire ou penser une chose et son contraire successivement. Belles ou laides, ordinaires ou contradictoires contradictions, mais belles celles ainsi qualifiées dans la section Quinze du poème de Nathaniel Tarn (1) que l’on dirait extrapolée de l’« Épopée du ver » de Victor Hugo :

- le ver n’attend pas ma mort pour entrer et sortir de moi

- il trouve son réconfort dans mon lit il y fait son terreau

- c’est ainsi qu’il vit de moi je ne suis que son logeur

- mais je salue son passage et les belles contradictions dont son ouvrage est fait

- le lichen d’excréments qu’il laisse en moi qui l’excrète lui en temps voulu

Tu as découvert Nathaniel Tarn dans l’anthologie bilingue intitulée « 20 poètes américains » dirigée par Michel Deguy et Jacques Roubaud (2) parue en 1980, ayant parcouru à l’époque de sa parution le choix de ses poèmes à commencer par celui de la section Une des « Belles contradictions ». Tu dois avouer, là, maintenant, avec un sentiment de culpabilité, oui, là, rétrospectivement justifié, que tu ne les avais pas lus avec suffisamment d’application, comme le poème, tous les poèmes se devraient d’être lus, nécessairement, les idées reçues reconsidérées avec l’esprit de contradiction, quitte à se contredire ensuite, une fois encore.

Tu étais alors davantage soumis à l’attraction des poètes objectivistes de New York et par le medicine poet W.C. Williams. Tu t’étais inscrit au Collège de la Montagne Noire dirigé par le Captain Achab-Olson et tu séchais parfois ses cours pour aller pêcher la truite avec Richard Brautigan. Un anthropoète né en France, de langue française maternelle et de père anglais, l’enfance passée en Belgique avant que les études d’ethnologie poursuivies de Cambridge en Sorbonne puis de l’University of Chicago en SOAS (London’s School of Oriental and African Studies) (3), un ethnologue de profession etpoète nord-américain de surcroît permutativement, il y avait là, relisant « Les Belles contradictions » une absence de solution de continuité surprenante, sinon énigmatique que tu n’as pas eu alors la curiosité de résoudre – mais rechercher la solution de ce qui te déroutait, cela n’aurait-il pas eu pour conséquence d’introduire un hiatus dans le cours du poème – : des a priori encore..

- Hé bien je peux vous dire que ça ne déconne pas chez eux avec ma Kabbale

- et ça vous la garde sous bonnes clés là où elle est à sa place

- ne resterait-il qui que ce soit de qualifié pour jongler avec les lettres

- le vieux cimetière n’a perdu aucune de ses dents

(section Dix, ‘pour Prague’)

Aujourd’hui, maintenant que tu es prêt à te contredire, il te revient d’en partager la relecture augmentée à travers ce critoème, « Les Belles contradictions » d’une main, The BEAUTIFUL CONTRADICTIONS de l’autre assortie de tous les poèmes de Nathaniel Tarn en ce qu’ils ont intrinsèquement parties liées pour le tout et qui plus est, sont escortés par leur propre critique, d’où ce renoncement devant la difficulté jadis, en sorte de synecdoque généralisée qui dût te dérouter, ce que tu réalises et te désarçonne..

En balayant les feuilles aujourd’hui nous déclenchons une vague sous nos pieds

- Quand on nage dans la mer de feuilles elle semble gigantesque…

- on imagine le Yang-tse le Mississipi l’Amazone leur courant puissant

- la turbulence des grands fonds les fosses les hangars à baleine…

- ils s’en vont les navires à lard les plaies du Léviathan

- (section Neuf)

Après avoir tiré des bords Ins and Outs of the rivers forest, « Sur les fleuves de la forêt » (4), dérivé sur les continents fragmentés du Gondwana (5), tu mesures la valeur singulière de l’entreprise poétique de Nathaniel Tarn à côté de celles qu’il revendique d‘Ezra Pound, Hugues MacDiarmid, Charles Olson et de la Grande Dame d’Amherst qui fabrique le pain au levain de pomme qui accompagne tes repas journaliers. Tu réalises la volonté d’expéditions renouvelées de Nathaniel Tarn, mentalement risquées vers l’Autre-que-Soi, l’intellect dûment équipé de savoirs transdisciplinaires incarnés mais, crâne, prêt à y laisser sa dure-mère pour aller y voir de près, pas seulement avec les yeux, disposé à tout oublier pour se laisser réapprendre : Maya le plus possible avec les Maya du Guatemala, Bouddhiste à bord de ses Véhicules immobilisateurs en Myanmar, sherpa d’havresacs de neige destinée aux sommets de l’Himalaya d’où tu vois fondre à vue d’œil des Babel d’icebergs.

- c’est arrivé un jour de façon involontaire mais avec passion

- une aberration de l’instinct du collectionneur s’étant emparée de moi

- je me voyais responsable de la destruction d’un fragment d’histoire

- mon ongle avait fait disparaitre une infime particule d’une fresque

- vieille au moins d’un millier et demi d’années

- cette particule j’avais dû le vouloir était tombée en poussière

Tu es frappé par ce que tu viens de lire sans besoin de ces RAM (Random Access Memory) installées au-delà du cercle polaire, par millions de mille-pattes noires chaussées d’or à quoi ils ressemblent, bivouaquant dans de vastes et désertes cliniques, à la limite de la surchauffe électrique de toutes nos requêtes via internet, comme celle de savoir combien il reste de baleines, question posée qui transite là même où elles étaient équarries en masse pour leur graisse transformée en huile d’éclairage avant que la même l’électricité ne la remplace, tu es frappé par la beauté de cette contradiction, belle en tant que vraie, et pas plus étonné de lire ce que Karl Marx prédit :

« Dans toute escroquerie financière chaque actionnaire sait que la tempête arrivera un jour, mais chacun espère qu’elle tombera sur la tête de son voisin après que lui-même aura recueilli la pluie d’or et l’aura mise en sécurité. Après moi le déluge ! Telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste. » (6)

Nous y sommes, au sens propre du mot « déluge », les capitalistes disent ce qu’ils font et font ce qu’ils disent, sans jamais se contredire, ne sont pas des poètes selon Blaise Cendrars puisqu’ils savent aller jusqu’au bout, et il ne nous reste plus qu’à espérer avec Jacques Benveniste que les banquises soient effectivement des bibliothèques, c’est-à-dire que l’eau ait de la mémoire, où le silence de plus en plus rare et aléatoire, plus rare que terre rare, y demeurera accessible ainsi que nos déclarations d’amour, nos déclarations d’amour des mots endossées : poèmes..

A cet égard, rend et ravale ta langue maternelle, rapprend la langue de l’Autre-en-Soi jusqu’à rêver dans celle qui sera ta fille puisqu’il n’y a de Civilisation qui tienne qu’orale – chorale – : les écrits fondent, seules les paroles fondent. Il y a aussi de fausses contradictions..

- Sa vomissure dans ma bouche

- mon cou inondé de sa morve

- son haleine sur mon visage

- son sang craché sur mes genoux

- sa merde sur mes orteils

- et je vous ai épargnés les détails chers camarades d’études

- des relations entre frères de sang

- moi prêtre de la pluie d’AtitlànRalkoal Tz’utujil

- et ça pas une nuit durant il y a des années souvenir de voyage

(section Deux)

Poèmes de Nathaniel Tarn où l’épreuve de cet impossible est relatée, tentatives de réinsertion sans cesse à réitérer, d’un livre à l’autre, testée l’hypothèse des raisons de cette impossibilité, avec l’énoncé de leur émission pour seul gain, seul grain, mais quelle et quel ! Cela déboussolait à l’époque des BEAUTIFUL CONTRADICTIONS et affole plus encore l’aiguille aujourd’hui, qu’il puisse y avoir une telle relation d’équivalence, réflexive et transitive entre ces deux occupations comme on peut se rendre à cette évidence dans les essais intitulés The EMBATTLED LYRIC (7). De « Belles Contradictions » devenues des prédictions avérées pour qui a accepté de se regarder en face dans la boule de Terre.. Nathaniel Tarn, vit désormais retiré dans sa maison d’adobe aux parois doublées de livres, près de Santa Fe (New Mexico), à proximité de Taos, village indien Pueblos dans les habitations duquel on pénètre par la fenêtre du premier étage au moyen d’une échelle – comme il convient de pénétrer dans la maison du poème. Ce village, et le ranch de D.H. Lawrence où le printemps de cette année tu es allé marcher sous les pins ponderosa que Georgia O’Keeffe a si bien peints, sont situés près de Los Alamos. Avant de devenir le centre de conception de la bombe H que l’on sait – il y a désormais davantage de bombes que de lettres de l’alphabet – se trouvait à Los Alamos une école privée paramilitaire sous la forme d’un ranch pour adolescents, que l’élite fortunée nord-américaine envoyait là pour s’aguerrir à l’effort, au froid, au sommeil, à la concurrence en prévision des rênes qui leur reviendraient de prendre lors de la succession de la Compagnie du père, ce que tu découvris en visitant le Musée d’Histoire où tu lis sur la fiche de William S. Burroughs qu’il y fut un élève bien noté..

- le chant est devenu froid il gît tel le lutin dans la tombe

- quand il y a trop de bruit pour que s’entende le chant du rouge gorge

- de nos jours tout-un-chacun exhibe ses attributs cordes vocales ou parties intimes

- en fait la texture même de sa semence en public

- aspirant à ce que tous en admirent les nuances et sa façon de gicler

- le caillé le vert d’huître aux bords comme si entre temps

- elle pouvait encore être inséminés dans leur propre ventre à toutes autres fins

- vers bisexuels fourguant un potage de restes

- généralement le plus loquace rêvant qu’elle lui procure des culs

- payé le prix fort pour choquer un public désormais blasé

(section Quatorze)

Exact et précis, il convient de l’être pour traduire ces quinze épopées miniatures composées dans une langue à la singularité synecdotique, ces poèmes de poèmes insolubles, « Sur les fleuves de la forêt » jusqu’en Gondwana, ce qu’Auxeméry parvient à restituer avec la pression de carotide qui va bien, fut-elle celle d’un poulain d’Attila aux sangles de sang tandis qu’en poney se promène la plupart des poèmes s’écrivant aujourd’hui

Il en va du poème de Nathaniel Tarn comme d’un mustang des plaines minérales parfumées de sagebrush, qui ne connait ni mors ni angle de marquage : la beauté des ruades est promise à celui qui s’en approche avec le licol du critique à la main, le beau « t » de la contradiction..

SÉBASTIEN HOËT, OCTOBRE 14, 2016 – Charles Racine : Y a-t-il lieu d’écrire ? | CCP

Charles Racine : Y a-t-il lieu d’écrire ?

Cet épais volume, à la maquette magnifique, rassemble les écrits inédits de ce poète suisse peu connu en France même s’il fut l’ami de Jacques Dupin ou d’André du Bouchet et publia notamment à L’Éphémère. Les éditions Grèges tentent de remédier à cette injustice avec cet ouvrage, le second après le volume intitulé Légende posthume, paru en 2013 et regroupant les écrits publiés du vivant du poète. Il est difficile de caractériser le style, ou la frappe singulière, de Charles Racine, même si la lecture du recueil laisse une impression poignante. Impression de solitude – « Il se passe toujours quelque chose dans le cœur des autres / et jamais l’accès ne t’en sera ouvert » (p. 15), « (…) quelques rares amis que j’aime » (p. 185) –, et d’accablante déréliction – « J’ai crié sous le scalp, quoique ayant des soleillons / dans la pupille, ayant en reste de la merde à faire mourir » (p. 43) – qui requiert, pour être dite, d’autres moyens que l’écriture, ou l’art plus largement. Racine porte bien son nom et travaille dans le réel à ce qui se soustrait à la lumière trompeuse du jour, soit une « nuit (…) suturée » (p. 60) qui fait la vérité occulte de l’Être et ne peut être saisie qu’avec des instruments cliniques adéquats. Il s’agira alors d’écrire l’écrire (p. 124), un écrire exténuant le romantisme « encrassant tous les temps et le nôtre / en particulier » (ibid.). Pas d’étonnement, dans cette entreprise de décrassage, à ce que Racine aime Tàpies, à ce qu’il exprime le non-art de l’artiste espagnol dans une langue non descriptive, non narrative, mais comme au support, ou à la fibre des matières pauvres utilisées, à peine transformées, par le peintre – si Tàpies est un peintre. Le poète saisit admirablement le retrait, le « retroussement », l’immanence repliée, osseuse, l’espace pauvre et anguleux dans lequel l’œuvre de Tàpies se tient, dans lequel l’Être à nu se vérifie. Ce pas en deçà, à vif et tremblant, fait la tentative globale de l’œuvre de Racine, et mérite qu’on le suive.

Antoine Godbert, le 19 août 2004 – Article paru sur le site « Le Litteraire.com »

Bo Carpelan, L’Année, telle une feuille, traduit du suédois (Finlande) par Pierre Grouix.

C’est une couverture grise comme un ciel de novembre au-dessus de la Baltique. Elle tient du vieux cahier d’écolier ou du missel luthérien. Cache-t-elle la vie ou englobe-t-elle l’essence de l’ineffable ? L’interrogation ne dure qu’une fraction de seconde tant cet écrin sans fioritures est à l’unisson de cette poésie mi-fugue mi-prose que le plus grand écrivain finlandais de langue suédoise, Bo Carpelan, oppose au silence et au désespoir de l’écoulement fatal de la vie…

Une langue de pure simplicité rendue insolemment fluide par la traduction méticuleuse de Pierre Grouix, dont nul n’ignore plus le combat pour faire connaître envers et contre tous la « grande réalité » de l’œuvre poétique de l’auteur d’Axel. L’année, telle une feuille : un titre fugace comme l’enfance, léger comme l’existence humaine, naturel comme cette Scanie légendaire née des effusions subtiles de la mer et de la forêt. Sans doute trop paisible pour résumer les quelques fulgurances qui, ici ou là, crient la désolation de la condition humaine. Mais parfait pour donner du murmure à cette union de la nostalgie et de la clairvoyance qu’exprime parfois contre son gré la vieillesse qui s’impose.

Car ce recueil en gris et blanc écrit en 1989 est une œuvre de la maturité sensible. Il sait installer une lumière diaphane pour éclairer la douce tristesse qui, petit à petit, devient l’hymne d’un poète septuagénaire, porté par un souffle d’air qui l’éloigne peu à peu de l’enfance innocente, de la famille protectrice et de ces mille et une sensations qui ont forgé sa résistance au trouble de l’existence. Un titre sans fin qui suspend l’envol du temps pour mieux résumer trois parties à peine distinctes qui décrivent ces obscurités à l’intérieur de la lumière que l’on retrouvait déjà dans plusieurs recueils précédents, notamment Dans les pièces obscures, dans les claires ou, plus avant, dans La Source. Mais aussi pour mieux marquer la fragilité de la condition humaine face à l’immensité du vide éternel : Prends le temps sur toi, / mets-le sur ton dos et sens / comme il est lourd.

Le destin humain est d’affronter l’inéluctable, d’enterrer sa famille puis ses propres espoirs, toujours vains. Et, au cours de l’existence, d’accepter ces changements de saisons qui conduisent au tournant de novembre quand la lumière s’est faite plus froide, les mots moins nombreux. C’est alors que s’impose l’irrémédiable constat qui renvoie à la seule enfance innocente les espoirs de fuite, le goût de l’ailleurs et l’ errance infinie vers les hauteurs : dès à présent et où que l’on soit, l’espace et le temps sont déjà unis car Chaque jour, la terre était sans lieu, automnale. Dans un tel contexte, le bilan devient incontestable : Il est grand temps de vieillir. La parole et le guide ne peuvent donc être qu’oxymores : À la lumière, celui qui nous avait permis d’aller jusque-là était presque noir.

Au hasard d’un hommage à Hölderlin, Carpelan nous rappelle cependant qu’il n’est plus seulement l’admirateur convaincu de Trakl ou de Max Jacob comme à ses débuts, même si de temps en temps il peut leur abandonner encore quelques vers taillé au scalpel : Il est grand temps / de choisir à l’intérieur de quelques mots puis, une fois par semaine, de déjeuner avec un tel sérieux et d’être mort. La faiblesse de la vie, l’élégante sérénité de la nature, l’éternité insatiable lui importent également… La feuille appartient au grand tout, à cette nature aux contours spinozistes dont on ne peut nier l’absolu. Mais elle est aussi infinie légèreté. D’une légèreté à couper le souffle (ici, sous la cage thoracique / après l’année, telle une feuille /dans le bonheur sans recours/ et la douleur) et à imposer au monde l’espace silencieux, le seul qui peut finalement convaincre le poète de renoncer aux ombres de l’inquiétude, qui le conduise à devenir son propre étranger…

Il ne fallait rien moins que cette musique aux lenteurs sibéliennes pour nous rappeler qu’il n’y a rien de plus pesant qu’une feuille pour installer une féconde et mortelle intranquillité.